第五章 廣傳上帝的話

但是摩西說:「上主啊,不,請不要差我。我一向沒有口才;你和我講話以後也沒改變。我就是這麼一個笨口笨舌的人。」……因此,上主對摩西動怒,說:「你不是有一個哥哥利未人亞倫嗎?我知道他很有口才。……你告訴他該說甚麼;我會賜你和他口才;我會教導你該做甚麼。他要作你的代言人,替你向民眾說話,而你就像上帝一般,指示他說甚麼。」(《出埃及記》四章10、14-16節〔《現代中文譯本修訂版》〕)

一九六七年冬天,一個星期天的晚上,奈達在密歇根州安阿伯市的大學歸正教會(University Reformed Church)演講。奈達說的故事是那麼振奮人心,他描述的《聖經》翻譯工作深深吸引著聽眾。短短一個多小時,奈達就使在場的所有人(連同筆者在內)都雀躍不已。演講結束後,有些人留下來,聽奈達講他怎樣建立了翻譯顧問團隊,這個顧問團隊怎樣訓練翻譯員,協助他們翻譯自己母語的《聖經》。奈達也談到翻譯中的文化問題,他舉了很多例子,說明他的翻譯方法如何使《聖經》變得更容易讓人理解。奈達還拿出當時新近出版的《現代英文譯本》的《新約聖經》來給大家看。奈達說,他們的翻譯顧問團隊希望世界各地的翻譯員都能翻出像這樣的《聖經》譯本。奈達帶來的消息確是令人鼓舞,他滔滔不絕,那份熱忱感染了在場的許多人,每個有興趣參與《聖經》翻譯的人都巴不得馬上去為他工作。

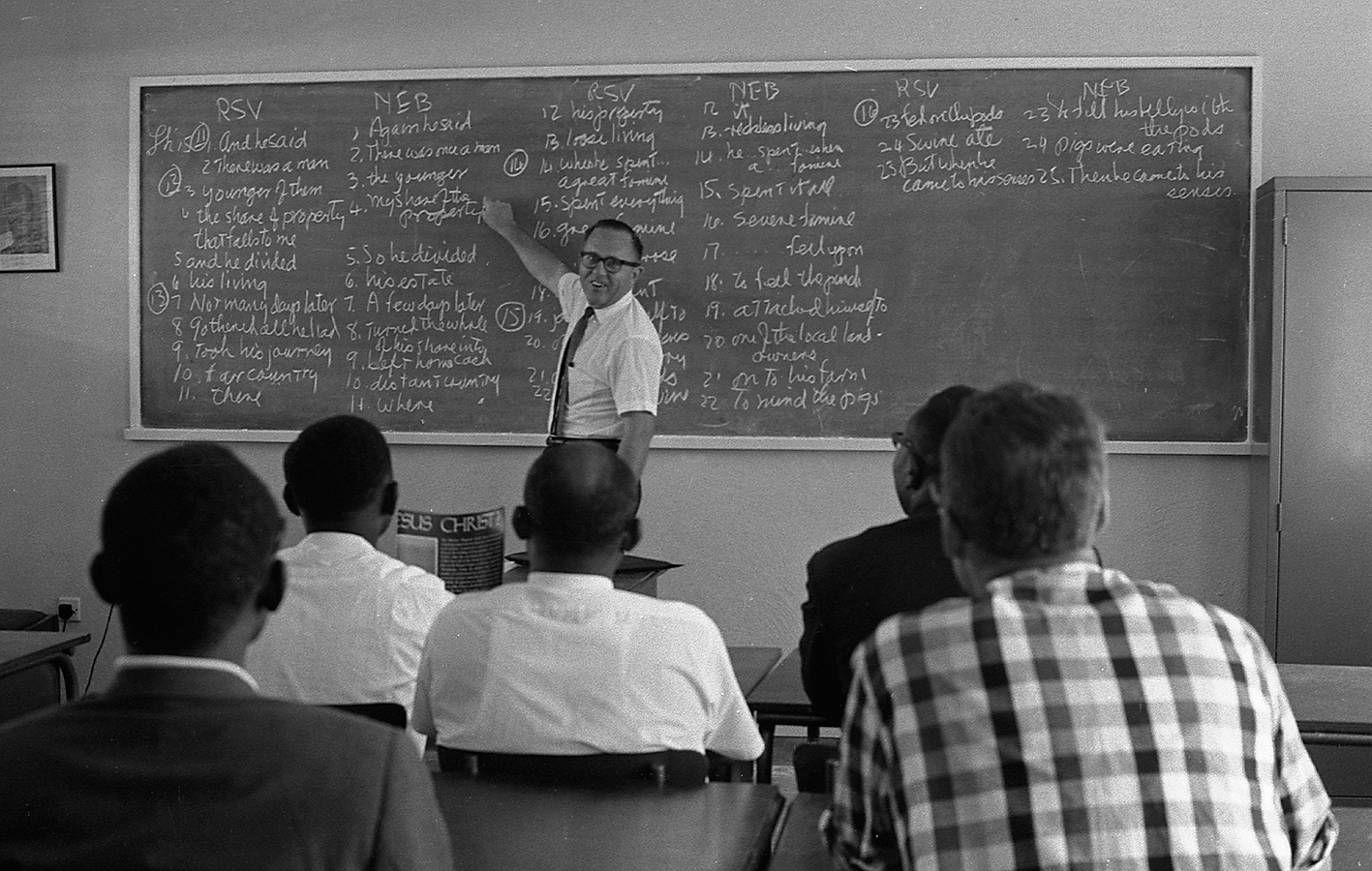

一年後,在菲律賓呂宋島西部的碧瑤市(Baguio),舉行了一個為期四週的翻譯工作坊。就像一年前的那個星期天晚上一樣,在這裏,奈達的演講每天都激勵著參加工作坊的翻譯員。在討論的過程中,許多翻譯團隊很快就發現,他們其實可以翻譯出比以前好得多的東西。於是,他們都決定把已經完成的部分重新翻譯。那次工作坊之後,他們在菲律賓開展了八個《聖經》翻譯項目,都是當地的主要語言。所有這些《聖經》譯本都按照動態相符的原則翻譯而成,讀起來非常易懂,而當地教會亦廣泛使用這些譯本。

阿理奇亞在加入聯合聖經公會前是神學院的《新約聖經》教授,他也參加了那次翻譯工作坊。阿理奇亞覺得,無論是奈達的翻譯方法,還是他對《聖經》的看法,都很值得學習。於是,他邀請了另外一位教授同來參加工作坊。結果,這兩位教授回到神學院以後,徹底改變了他們教導《聖經》的方式。

今天我們想起奈達,往往都會聯想起他生動的教導。我們總是聽到大家用「精彩絕倫」、「振奮人心」、「風趣幽默」、「很有說服力」這一類的字眼,來形容奈達的演講。霍華德.基(Howard Clark Kee)是一位傑出的《新約聖經》學者,曾經在美國聖經公會董事會任職多年。他曾記述自己初次聽奈達演講時,覺得他的演講實在是「精彩絕倫,引人入勝」。*註1不說別的,單單奈達講話時那種滔滔不絕的氣勢,就能讓聽眾讚歎不已。

*註1-Howard C. Kee,〈《新約聖經》裏「羞恥」一詞的語言學背境〉(The Linguistic Background of “Shame” in the New Testament),載Black & Smalley編,《論語言、文化、宗教》,頁133。

奈達退休以後,也不減當年之勇。懷特曼說,他曾邀請奈達到神學院給幾個班講課。就在他發出邀請的一個星期以前,奈達剛剛過完八十歲生日。懷特曼說:「我讓奈達在七個不同的班上演講,結果他一堂比一堂課精力充沛,人也一堂比一堂課興奮。事實上,每次他講完的時候,我們都得把他從雲端上拽下來。你就看著他,看著他在那裏表演,真是令人歎為觀止。」(來自與懷特曼的訪談〔2000年9月21日〕)奈達顯然不像摩西那樣,要亞倫來作他的代言人。早在高中時代,他就率領學校辯論隊在南加州的辯論錦標賽中勝出,他的演說技巧就是在這個時候磨練出來的。奈達本著這樣的演說才能,說服翻譯員相信他的翻譯方法是有價值的,同時又清楚明白地把這套方法傳授給他們。大多數翻譯員都會欣然接受奈達的教導,有些人就算在起初抗拒這套方法,或是抱懷疑的態度,奈達總會用他「得體而又不失機智的辭令來回應」,使他們心悅誠服(來自與霍姆格倫的訪談〔2001年1月〕)。

亞里士多德認為,好的傳意者必須具備三種特質,就是才智、品格和善意。*註2也就是說,第一,講的人必須使聽的人相信,他不僅有淵博的學識,對這個話題瞭如指掌,而且還能夠慎思明辨,正確合理地作出判斷;第二,講的人必須使聽的人相信,他是個誠實正直的人,不會企圖誤導對方;第三,講的人還必須使聽的人相信,他關心對方的處境,多於關心自己的處境。

*註2-Aristotle,《修辭學》(On Rhetoric; trans. George A. Kennedy; New York: Oxford University Press, 1991)。

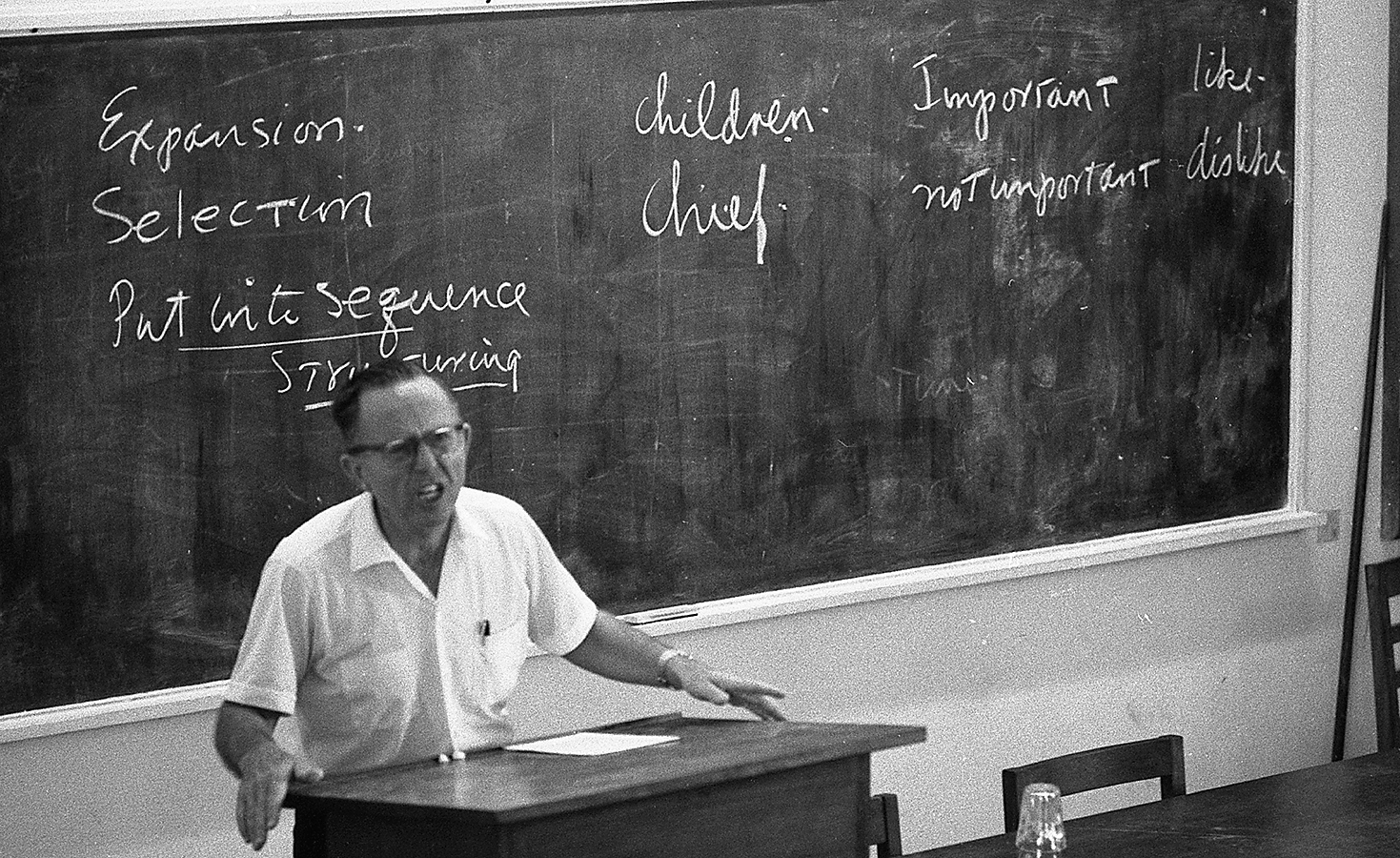

奈達身上不僅表現出這三種特質,甚至有過之而無不及。亞里士多德的第一個要求是才智,意思就是說,講的人要有淵博的知識,可以傳授給他人,而奈達就是這樣。他富有學識,這一點毋庸置疑;他的翻譯方法亦很合理。奈達能夠舉出事實和例證,說明他的方法為甚麼有效,並且讓人明白應該怎樣使用這套方法。同樣重要的,是奈達能夠用非常直接、清楚、連門外漢也理解的字眼,把他的方法解釋得清楚明白。有時候,也會有些人批評奈達,稱他為「通俗大師」,因為他總是用大眾化(或通俗)的語言解釋非常高深的語言學概念。事實上,這種化繁為簡的能力恰恰是奈達最大的優點。

奈達心胸廣闊,樂於跟不同背景的人一起工作;他從諫如流,總是認真考慮別人的意見;奈達又善於溝通,總是從對方的角度出發,考慮自己說話的時候該怎樣措辭。奈達的這些特質讓人相信,他是真誠的,他的教導是可信的。

奈達為人慷慨,這種精神深深影響了人們對他的工作和教導的看法。無論奈達遇見甚麼人,他都樂意跟對方分享他手上的資料和數據,亦不吝提出自己的意見。研究員、學者、翻譯員,無論是不是聖經公會的同事,無論是不是基督徒,與奈達見面時都會發現,奈達總是對他們的想法和工作很感興趣,而且還會給他們的計劃提供建議和幫助。翻譯學學者貝克女士在曼徹斯特大學科技學院(University of Manchester Institute of Science and Technology)的翻譯研究中心工作,曾受惠於奈達這種慷慨助人的精神。在二○○一年的「論相似性與翻譯研討會」上,她提到奈達「很信任別人,總是讓人覺得自己與眾不同,這些都是他天賦的才能」(摘自「論相似性與翻譯研討會」〔2001年〕)。相信世界各地有許多人對這句話都會有所共鳴。

奈達還有一項才能,就是鼓勵別人,振奮人心。奈達對自己教導的東西滿懷熱忱,人人都能看出,他全情投入,想把《聖經》的信息表達得清楚明白,這種熱忱能感染四周的人。翻譯員參加了他的工作坊以後,就開始深信自己也能翻譯出好的《聖經》譯本。他們聽完奈達的演講回去後,回想剛剛學會的東西,又想到以後能做的事,總是非常雀躍。由此可見,奈達具備亞里士多德所說的第二種特質,那就是傳意者的品格。

亞里士多德提出的善意這種特質,也在奈達身上找得到。霍姆格倫稱為奈達「神學上的厚道」(theological amiability)。奈達跟每個人都談得來,不論是激進的五旬宗基督新教徒,還是羅馬天主教會的教士,奈達都能使對方深信,自己非常尊重他們的立場,而事實上,他也的確如此(來自與霍姆格倫的訪談〔2001年1月〕)。奈達在一九八八年發表的一篇文章中,憶述了他參與《聖經》翻譯工作的歷程。奈達指出,他在這方面最大的發現,就是「在各派教會中都有一些偉大的心靈」。奈達坦言,在這一點上,過去的一段經歷給了他很大的啟發。奈達過去在拉丁美洲工作時,有些羅馬天主教狂熱分子對他深懷敵意,但後來當他參與當地一些跨教派委員會的工作時,他就反而覺得「委員會中有些羅馬天主教徒給他帶來了非常有意義的信息,這些信息不但充滿敬虔之愛,而且啟迪人心」。同樣,在非洲,雖然有些教派的宗教儀式看起來非常怪誕,但奈達說,他和同事「曾經遇到一位非常出色的《新約聖經》學者,沒想到他竟然是來自這些本土教會。他們發現,這位學者不但對基督信仰有深刻的理解,而且他自己對耶穌基督也非常委身,是個虔誠的基督徒」。*註3

*註3-Nida,〈我在宣教工作中的朝聖之旅〉,頁62。

儘管奈達在翻譯界可算是德高望重,他還是很樂意聽到別人批評反對的聲音,並且勇於改正。譬如,貝克女士就在二○○一年的「論相似性與翻譯研討會」中提到,奈達樂意發現自己的盲點,聆聽別人的批評,然後不斷地調整、學習和改進;這種從諫如流的品格,塑造了他治學為人的風範。

奈達從諫如流的品格,在他開始工作的初期,就已經表現出來。第一年在威克理夫營授課的時候,奈達才二十三歲。那時,幾個學生對奈達和派克很是不滿,他們覺得這兩個老師講課太難,對學生要求太高。奈達和派克立刻就察覺到,這些學生的學術水平跟不上他們的要求。於是,他們立即調整了授課的方式。*註4

*註4-Steven,《通往世界的門戶》,頁93-96。

據懷特曼憶述,好些年以後,奈達在亞洲舉行的一個翻譯工作坊上講課,學員來自韓國、日本、菲律賓、中國和台灣各地。課後,一些日本學生找到他們的領隊,他們批評奈達沒甚麼學識,沒有資格教他們。原來,問題出在奈達說話太淺白易懂。日本學生認為,這種說話風格表示奈達講的東西沒甚麼深度。領隊告訴奈達,如果他想這些日本學生尊敬他,就得給他們講一堂他們聽不懂的課。奈達本來不願意這樣做,但最終還是勉強同意了。他對領隊說:「那好,明天一早我就會解決這個問題。」

第二天,奈達講了一堂課,用的是非常高深的語言。這下目的果然達到了。課後,有些日本學生上前來,對奈達說:「謝謝您,奈達博士,您真是了不起的學者。」奈達後來憶述道:「我用艱深晦澀的語言來講課,他們就把我當作學者來尊敬。一旦達到目的,我馬上又用那種明白易懂的方式來講課。不過從那以後,直到工作坊結束,這些學生一直都專心地上我的課。」懷特曼認為,這件事「是一個很好的例子,說明奈達不但能理解別人,而且知道怎樣與他們溝通才能挽回自己的信譽。一旦達到目的,他馬上又把教學的事放在第一位了」(來自與懷特曼的訪談〔2001年9月21日〕)。

奈達亦歡迎別人批評自己寫的東西。芒登克是聯合聖經公會資深的翻譯指導(translation advisor),他講到早年跟聖經翻譯部門的同事一起開會的情景。芒登克說:「奈達會把所有人都召集起來,讓大家公開批評他的書稿,即使我們把這稿件批評得體無完膚,他也是面不改容,從來不會感到難受。相反,他會欣然接受,然後根據同事的意見,把稿子重頭再寫一次。在那些工作坊中工作實在是一件樂事。」(來自與芒登克的訪談〔2000年6月30日〕)

奈達天生能言善道,善於與人溝通;相較之下,他擅長演講多於寫作。奈達的秘書賴特女士(Leila Wright)經常要替奈達潤色文稿,幾乎奈達寫的所有東西都要她修改整理。這位秘書也承認,她處理這些稿子時常常是徹底重來。斯莫利曾經擔任過《實用人類學》期刊的編輯,那時,他也有類似的經驗。

奈達的演說技巧使他的講課很精彩,但用到寫作上,卻會使他寫的東西顯得有些做作。曾與奈達合著《翻譯理論與實踐》的泰伯指出,他們合作撰寫這書時,通常是由奈達提出基本的概念,再由泰伯把這些概念清晰地表達出來;有時,泰伯也建議奈達該如何重寫。奈達不但會毫不猶豫地一遍又一遍重寫他的稿子,亦會爽快地接受與他合作的作者或編輯給他的建議(來自與泰伯的訪談〔2000年10月11日〕)。

奈達的妻子奧西婭是他的得力助手,她常常幫助奈達敏銳地照顧聽眾的需要。奧西婭經常在工作坊進行期間,不時把奈達叫回他們倆的房間,要麼告訴他甚麼事做得不妥當,不明智;要麼提醒奈達,他講得太快,大家都跟不上了。像這樣的故事,奈達在聖經公會的許多同事都可以講出幾個來。紐曼說:「世界上只有奧西婭才可以對奈達說:『你知道那麼多,可舌頭怎麼那麼笨?』」(來自與紐曼的訪談〔2000年6月30日〕)

奈達講課的時候,要是聽到別人的批評,只要他覺得有道理,就總會在下一堂課上,為自己的錯誤向大家道歉,並修改自己的講義。不管做甚麼,奈達的首要目標都是幫助翻譯員譯得更好;因此,他總是盡力用他們能夠明白的方式,把講課的內容教授給他們,好讓他們可以活學活用。不僅如此,奈達還不斷調整他的講課內容,使他所講的東西能夠真正切合在不同文化中工作的翻譯員。他的翻譯方法基本原則不變,但他講課的方式卻會按需要而改變。 事實證明,奈達的這種表達技巧與他的翻譯方法同樣重要。翻譯方法需要好的推銷員,而奈達就用了高明的手法把他的方法推廣開去。

把信息帶到工場去

奈達知道,他如果留在紐約,是不可能真正訓練翻譯員的,所以他認為,翻譯員在哪裏,他就應該在哪裏。他得和翻譯員一起工作,一起對付實際遇到的問題,並且按照當地的情況,為翻譯員提供適切的幫助。因此,奈達每年都有長達數月的時間在工場上工作。在美國聖經公會以及後來成立的聯合聖經公會幾個委員會的會議記錄中,描述了奈達常年在外工作的情況,讓人驚訝不已。例如,在一九四八年六月十六日美國聖經公會翻譯委員會的會議記錄中,就有這樣一段報告:

是次旅程的開支總共:6,466.41美元,包括奈達博士的全部開銷,加上奈達夫人開銷的一半費用;歷時:八個半月;*註5旅程路線:紐約、英國、荷蘭、比利時、英國、非洲大部分地區、巴黎、倫敦、蘇格蘭的鄧布蘭(Dunblane)、倫敦、紐約。

*註5-強調為本書作者所加。

聯合聖經公會一九六六年年會的一份會議記錄中,列出了以下幾個培訓翻譯員的課程,全都是由奈達領導的:

秘魯(1964年4月至5月)

新畿內亞(1964年8月至9月)

泰國(1965年4月至5月)

剛果-利奧波德維爾(Congo-Leopoldville)*註6(1965年6月至7月)

肯尼亞(1965年10月至11月)

*註6-即今日的剛果民主共和國,位於非洲中部,曾稱為扎伊爾(Zaire)。Leopoldville是該國的首都,後來易名為金沙薩(Kinshasa),所以國名又稱為剛果-金沙薩(Congo-Kinshasa)。—譯注

諾思在一份報告中特別提及奈達的行程,以表揚他的辛勞:

一九六六年,奈達擔任美國聖經公會的聖經翻譯執行幹事已經二十年了。這一年,他花了頭幾個月的時間在秘魯、巴拉圭、巴西和墨西哥;六月二十九日至七月十日在剛果;七月二十日至二十一日在贊比亞;七月二十三日至三十一日在黎巴嫩和埃及;八月三日至十一日在菲律賓;八月十二日至九月三日在日本。之後,他在歐洲做了一些顧問工作,然後,十二月又去了墨西哥。*註7

*註7-North,〈尤金.奈達的成就〉,頁x。

奈達在這些旅程中孜孜不倦地工作。翻譯工作坊每天的日程都排得滿滿的:早上講課,下午跟翻譯團隊一起工作,晚上常常還有講課。可是,奈達這樣忙完一天之後,深夜還會繼續工作,再次修改或整理第二天要用的教材。儘管日程表排得這樣緊密,奈達還是會從百忙中抽空與翻譯員或其他人傾談。有時候,有人邀請奈達講道或做訪問,他也會儘量安排時間,滿足對方的要求。

奈達雖然常常都在旅途中,但仍然跟很多人保持通信。這也是迫不得已,因為他很少在辦公室,也甚少在家裏。賴特女士在紐約擔任奈達的秘書長達三十多年,在她為奈達工作了九個月以後,才第一次見到這位上司。賴特工作的方式,就是由奈達用錄音機口述信件的內容,她收到錄音帶以後,會把信件打好,然後寄出去。有時候,幾個月的信件,加起來可以有好幾百封。

奈達除了與一些人保持通信,還出版了很多著作。他是個多產作家,總是源源不斷地出書或發表文章。就算一個坐在家裏埋首寫作的教授,也會羨慕奈達的產量。

這麼多年來,奈達的足跡遍及世界各地,幫助了數百種語言的《聖經》翻譯員。假如奈達不是四出工作,翻譯員絕對不可能得到這樣的幫助。又假如奈達夫婦沒有到工場上與翻譯員一同工作,那麼普世的《聖經》翻譯工作也不可能轉用動態相符的翻譯方法。

建立《聖經》翻譯顧問團隊

奈達明白到,世界各地有許許多多的《聖經》翻譯項目在進行,他不可能每一個項目都周詳地照顧到。要停止在紐約、倫敦、阿姆斯特丹這些地方審核譯稿,就得在世界各地派駐翻譯顧問團隊,從《聖經》翻譯項目開始的時候就與翻譯員一起工作。因此,奈達加入美國聖經公會以後,很快就開始招募其他翻譯顧問,讓他們分擔這些工作,他還鼓勵荷蘭聖經公會和英國及海外聖經公會也這樣做。

一九五三年,奈達邀請羅斯女士(Ellen Ross)加入美國聖經公會,協助在拉丁美洲的翻譯計劃。羅斯那年三十五歲,是加拿大浸信會傳道會(Canadian Baptist Mission)在玻利維亞的宣教士。她學過安第斯地區(Andeans)的魁楚亞語(Quechua),也曾和奈達合作,為宣教士而設的課程預備教材。羅斯過去也在世界少數民族語文研究院工作過,但後來在語文研究院與各個政府合作的重大問題上,羅斯不同意語文研究院的方針,所以離開了。不過,她一直跟以前的同事保持聯絡。奈達告訴美國聖經公會董事會,雖然世界少數民族語文研究院在翻譯的技術方面比一般機構要好,但他們的成員在「神學訓練方面有限」,需要有人來全時間協助他們,以填補不足之處。董事會認為羅斯需要更多語言學和神學方面的訓練,不過,奈達卻看到,羅斯在安第斯地區語言上的專長,對於在當地工作的翻譯員來說,是非常寶貴的(美國聖經公會譯本委員會會議記錄〔1953年4月22日〕)。從一九五四到一九五五年,羅斯先在美國康奈爾大學(Cornell University)進修,然後完成了密歇根大學一個夏季語言學特別課程,接著,她又到普林斯頓神學院(Princeton Theological Seminary)學習神學。雖然工場上迫切需要羅斯的協助,但奈達強調,如果羅斯要為《聖經》翻譯作出重大的貢獻,牢固的學術根基是很重要的。

奈達雖然常常都在旅途中,但仍然跟很多人保持通信。這也是迫不得已,因為他很少在辦公室,也甚少在家裏。賴特女士在紐約擔任奈達的秘書長達三十多年,在她為奈達工作了九個月以後,才第一次見到這位上司。賴特工作的方式,就是由奈達用錄音機口述信件的內容,她收到錄音帶以後,會把信件打好,然後寄出去。有時候,幾個月的信件,加起來可以有好幾百封。

奈達提出的理論和方法雖然很有價值,但是,如果奈達不是常年在世界各地授課,推廣他的理論和方法,他這套理論和方法也絕不會有這麼多的支持者。有些人起初還持懷疑和觀望的態度,但與奈達共事之後,他們也相信了奈達的方法。奈達的感染力之所以如此之強,一方面來自令人信服的事實,他在演講和作為翻譯顧問時所擺出的事實總是令人心悅誠服;另一方面,也是因為他的演講和討論總是那麼生動有力。任何人只要聽過奈達的演講,都可以保證,奈達的整個演講準沒有冷場。

奈達相信,訓練是最基本的事情。後來,由於奈達不再負責招募和訓練翻譯顧問的工作,加上財政又有時變得緊張,聯合聖經公會的一些地區委員會就不願意為訓練撥款了。這麼做不但使他們聘用的翻譯顧問失去了受訓的機會,最終亦損害了各地聖經公會自身的工作。

羅斯女士在美國聖經公會幹得非常出色(來自與奈達的交流),不過,在一九五八年,她的身體檢查出現問題,她就辭職,因為她覺得自己需要返回故鄉加拿大。後來,羅斯又隨福音宣教聯會(Gospel Missionary Union)回到了厄瓜多爾。

奈達除了招募人員協助南美洲的工作之外,還想招募一些人全職協助墨西哥、中美洲和菲律賓的翻譯員。一直以來,奈達都是巡迴各地作顧問;但他知道,在那些翻譯計劃正在進行的地區,最好有常駐的翻譯顧問(來自與霍姆格倫的訪談〔2001年1月〕)。於是,奈達聘請羅斯以後,又請來旺德利,讓他協助拉丁美洲的工作。旺德利是世界少數民族語文研究院的翻譯員,當時正在墨西哥研究索克語系(Zoque)的奧斯特羅坎(Ostroacan)方言。奈達知道旺德利在神學方面與語文研究院有分歧,所以他鼓勵旺德利先去密歇根大學攻讀語言學博士的學位,再加入美國聖經公會(來自與奈達的交流)。一九五三年,旺德利開始在美國聖經公會兼職,按時薪計算薪金;一九五五年九月,旺德利正式成為美國聖經公會的全職翻譯顧問(美國聖經公會譯本委員會會議記錄〔1955年10月7日〕)。

沃特曼(Henry Waterman)也是奈達早期的翻譯團隊成員。當時,沃特曼在美國伊利諾斯州的惠頓學院(Wheaton College)教授《新約》希臘文,奈達把沃特曼從惠頓學院請過來,並在一九五四年派他前往菲律賓,協助當地的翻譯項目(來自與奈達的交流)。沃特曼雖然在美國聖經公會工作了好些年,但他的最愛一直是教學。最終在奈達的建議下,他又回到了惠頓學院。

另外一位成員是斯莫利,他是美國宣道會差派到老撾的宣教士。斯莫利回到美國,打算在紐約市的哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀博士學位的那一年,他遇上了奈達;原來他父親早已認識奈達。一九五四年十一月,斯莫利開始在美國聖經公會兼職;一九五五年,就在斯莫利將近完成博士學位的時候,他接受了全職翻譯顧問的職位。那時候,奈達很想讓斯莫利去協助非洲的翻譯項目(美國聖經公會譯本委員會會議記錄〔1955年10月7日〕)。

奈達還請來了格林利(J. Harold Greenlee),讓他在紐約的辦公室工作。格林利後來成為亞斯伯利神學院的教授,為聯合聖經公會希臘文《新約聖經》文本企劃(UBS Greek New Testament project)提供了許多寶貴的意見。

根據美國聖經公會行政委員會一九五四年十二月二日的會議記錄,奈達自從十年前入職以來,已經建立起「一個由五名全職或兼職的語言學家組成的翻譯顧問團隊,與翻譯員一起工作」。在這次會議上,行政委員會還向董事會推薦奈達擔任美國聖經公會的聖經翻譯幹事。

一九五五年八月,奈達召開美國聖經公會第一次全體翻譯人員會議。與會者包括旺德利、羅斯女士、斯莫利、格林利、奈達以及「《聖經》翻譯部門的基本員工」。沃特曼當時在菲律賓,所以未能到會(美國聖經公會行政委員會會議記錄〔一九五五年十月七日〕)。會議歷時五天,當時的會議記錄列出了這五天內討論的幾個重要問題,包括為翻譯員準備輔助資料,審核譯稿的程序,《聖經》翻譯部門與聖經公會其他部門的關係,以及《聖經》翻譯部門與不同宣教團體之間的關係。

此外,奈達曾派威廉.雷伯恩(William Reyburn)和他的妻子瑪麗(Marie)前往中美洲,調查米斯基托語言區(Miskito)的情況;這份會議記錄也報告了這次調查的結果。奈達常常從工場中招募合資格的人員,讓他們協助其他翻譯隊伍或宣教隊伍完成某些特別的工作。必要時,他甚至會讓自己的下屬去幫助一些宣教團體。譬如,奈達曾經與聯合長老會海外宣教委員會(Board of Foreign Missions of the United Presbyterian Church)達成協議,差派斯莫利前往蘇丹三個月,協助分析當地幾種語言在語言學上的難題以及《聖經》翻譯的問題。至於所需費用,則由長老會、歸正教會和美國聖經公會共同承擔(美國聖經公會行政委員會會議記錄〔1955年10月7日〕)。

奈達在各地慎重地挑選人才,條件是他們要在《聖經》研究或語言學上比自己更勝一籌。這些專家不僅幫助奈達推廣他提出的翻譯方法,而且推動了整個翻譯理論的發展。一方面,奈達營造出一種團隊精神,鼓勵每個人對他的工作提出意見;另一方面,奈達也四處招募翻譯顧問,他們要能夠獨立研究和寫作,並且為翻譯理論和實踐作出貢獻。奈達不太看重一個人過去的成就,反而更看重這個人今後能夠做甚麼,成為甚麼樣的人。好幾次,前來應徵的人擁有良好的學術背景,但奈達卻一再問自己和同事:「如果這個人處於我們要派他去的那種環境中,他行嗎?」奈達和他的小組常常把前來應徵的人放到翻譯工作坊裏,考驗一下那些人的能力;結果常常發現,儘管他們有很多漂亮的證書,但卻根本做不了奈達和小組要求的事。 奈達總是盡力物色最佳的人選。他不怕這些人跟他競爭,反而認為這些人使整個顧問團隊有更多的精英,使世界各地的翻譯項目有更多的人才作為後盾。

布拉徹的貢獻

葡萄牙文《阿爾梅達聖經》(Almeida Bible)是一部歷史悠久的譯本,在很多方面就好像英國於一六一一年出版的《英王詹姆斯欽定譯本》。一九五○年,奈達和英國及海外聖經公會的聖經翻譯幹事布拉德諾克跟在巴西成立的一個譯本修訂委員會合作,要修訂該譯本。委員會中有一個人名叫布拉徹,是美南浸信會的宣教士,當時在巴西浸信會神學院(Brazil Baptist Seminary)任教。布拉徹並非本地人,但卻在巴西長大,說得一口流利的巴西葡萄牙文。

一九五六年年底,布拉徹夫婦知道他們不會再回巴西。於是布拉徹寫信給奈達,說:「我知道你去過很多地方,認識很多浸信會的神學院和大學學院。如果你覺得有甚麼地方適合我,可否請你推薦我去教書?」接到信後,奈達專程前往美國肯塔基州的路易斯維爾(Louisville)去見布拉徹夫婦。奈達對布拉徹說:「羅伯特,我們會繼續留意,看看有沒有地方適合你去教書。不過,在此期間,你為甚麼不先來美國聖經公會,作我們《聖經》翻譯部門的《新約》顧問呢?」布拉徹想起當年,憶述道:「我就這樣加入了美國聖經公會。那時是一九五七年,而這段『期間』就一直維持到一九九五年。」(來自與布拉徹的訪談〔2000年10月11日〕)

用布拉徹的話說,在聖經公會作翻譯顧問的那段日子是「非常愉快的一段期間」;而對聖經公會來說,有布拉徹的日子同樣是「非常愉快的一段期間」。毫無疑問,布拉徹對翻譯革命的貢獻僅次於奈達。他在《聖經》研究方面的造詣,為當時聖經公會的翻譯計劃填補了不足之處。此外,布拉徹還能夠直接把《聖經》研究的專門知識和《聖經》翻譯聯繫起來,這種能力首先見於他與奈達合著的「解經翻譯指南」中的某冊上,而第一冊是《馬可福音》的指南。布拉徹負責撰寫每節經文的解經討論,奈達則負責撰寫翻譯方面的討論,並提供翻譯示例。他先跟奈達合寫了幾本指南,後來又跟聖經公會的其他語言學家合作,寫了另外幾卷書。

布拉徹的表達能力也很好,這大大幫助他日後在聯合聖經公會協助舉辦大型的翻譯工作坊。在工作坊中,奈達教導翻譯理論,布拉徹則教導各種《聖經》知識,而他總會把講課內容跟翻譯聯繫起來。對很多翻譯員來說,布拉徹讓他們明白了《聖經》的本質,使他們敢於採用動態相符的翻譯方法。有些翻譯員以前把《聖經》看作不可侵犯的神聖記號(甚至是聖像似的),但是,聽了布拉徹的教導以後,他們開始明白,《聖經》成書的過程中包含一些人為和歷史的因素,而上帝依然一直掌管整個成書的過程;他們開始明白,原來《聖經》在他們的日常生活中也可以很有意義,並進一步看到《聖經》翻譯多麼需要以意義為先。

事實證明,布拉徹工作起來非常仔細嚴謹。翻譯工作坊中有很多宣教士都在《聖經》學校受過訓練,但這些訓練沒有教導他們經文校勘的概念,亦沒有告訴他們分析《聖經》文本的方法。每當布拉徹告訴他們,從前熟記的、最喜歡的某節經文既不是根據最可靠的希臘文文本翻譯的,也沒有準確表達出希臘原文的意思,他們往往會感到不安。以《羅馬書》八章28節為例,《英王詹姆斯欽定譯本》的翻譯是:And we know that all things work together for good to them that love God(「我們知道,萬事都互相效力,叫愛上帝的人得益處。」〔《新約全書─和合本修訂版》〕)。這節經文是大家經常引用的,但多是誤用。這樣的翻譯會使人以為,我們都是幸運之神的寵兒,他使萬事互相效力,最後為我們帶來一個美滿的結局;按這樣的理解,讀者就以為應該接受現實中各種各樣的惡事。其實,更準確的翻譯應該是:We know that in all things God works for good with those who love him(譯自《佳音譯本》,參《現代中文譯本修訂版》注腳:「上帝與愛他的人……一同工作,使萬事都有益處」)這樣才是對原文文本的正確理解,*註8也就是說,無論在怎樣的境遇中,上帝都與人同在,和人一起作工,為要成就他的旨意中美善的事。

*註8-這裏牽涉的不只是理解,也可能是抄本的問題。有些相當早期和可靠的抄本在原文的「一同工作」後有「上帝」一詞,這樣,「上帝」就自然成為「一同工作」的主語,而《佳音譯本》也就是以這樣的語句來翻譯的。當然,沒有「上帝」一詞,原文文本也可以像《佳音譯本》這樣理解的,因為27節的主語應該是指「上帝」,這樣28節中「一同工作」的主語也可以理解為「上帝」。—譯注

有的人拒絕用布拉徹教導的方法理解《聖經》;有的人卻覺得,這樣理解《聖經》給了他們自由,使他們可以更加深入地研究《聖經》文本,並且把研究所得的知識運用在翻譯中。*註9

*註9-William D. Reyburn,〈勇闖巴別塔:一個《聖經》譯者的回憶錄〉(Marching through Babel: Memoirs of a Bible Translator; Unpublished manuscript, 2001)。

在工作坊中,大家覺得布拉徹總是那麼平易近人,母語翻譯員尤其喜歡跟他在一起。布拉徹對《聖經》的認識顯然非常深刻;但是,他傳授知識的方法卻非常明白易懂,就算母語翻譯員沒有受過多少《聖經》訓練,也能聽懂他說的話。因此,這些母語翻譯員都很感謝布拉徹,他們覺得自己不管有甚麼疑難,都可以隨時來請教他(來自與弗賴伊〔Euan Fry〕的訪談〔2000年6月28日〕)。

《現代英文譯本》*註10

*註10-在用語上,聖經公會的習慣是,當指到這個《聖經》譯本的文本本身時,就用《現代英文譯本》;如果作為一本書的書名,就用《佳音聖經》。從二○○一年開始,所有的聖經公會在指到這個譯本的時候,都改稱為《佳音譯本》。

上述的貢獻固然重要,但是人們記起布拉徹的名字,最主要會是因為他翻譯了《現代英文譯本》。沒有任何一本書能夠像這個《聖經》譯本那樣,讓人明白動態相符的翻譯方法究竟是怎麼一回事。《現代英文譯本》作為《聖經》譯本,成了數百種語言的《聖經》翻譯員參考的範本,又讓數以百萬計閱讀英文或說英文的人能夠直接接觸到《聖經》的話語。同時,《現代英文譯本》也為聖經公會的翻譯計劃注入了新的動力,這樣的情形實在是前所未有,完全出乎人的意料之外。

現代英文譯本》的由來其實並不是甚麼驚天動地的故事。有一個牧師名叫比柳(M. Wendell Belew),是美南浸信會聯會(Southern Baptist Convention)國內宣教委員會的特別事工幹事,他曾經與布拉徹在肯塔基州喬治敦學院(Georgetown College)一同讀書,後來又在肯塔基州路易斯維爾的南方神學院(Southern Seminary)一同進修。一九六一年,比柳寫信給美國聖經公會,詢問對於英文是第二語言的讀者來說,哪一個《新約》譯本最合適(來自與布拉徹的訪談〔2000年10月11日〕)。

奈達收到比柳的信以後,就召集《聖經》翻譯部門的幾個同事,把當時手頭上的各種英文《聖經》譯本拿來比較,如《顧斯庇譯本》(Goodspeed),《菲利普斯譯本》(Phillips),《修訂標準譯本》(Revised Standard Version)等等。他們特別留意到一個譯本,只有幾卷福音書,譯者名叫克雷斯曼(Annie Cressman)。克雷斯曼女士是加拿大神召會(Pentecostal Assemblies of Canada)的宣教士,這些福音書是她在西非的利比里亞翻譯的。克雷斯曼在翻譯中使用的英文詞彙極其有限。那一年,美國聖經公會出版了其中的《約翰福音》。奈達指出所有這些譯本當中都有些句子,以英文為第二語言的讀者會完全看不明白,其他同事也舉了一些例子。

看來沒有一個夠好的《聖經》譯本,適合英文是第二語言的讀者閱讀。一九六一年十二月,奈達寫信給布拉徹,問他能否考慮為美南浸信會翻譯一部《新約聖經》。布拉徹回信說,讓美南浸信會的信徒認識他們的《聖經》,誠然是一件美事,他願意嘗試。不久,布拉徹就與奈達、斯莫利及旺德利在紐約會面。奈達三人請布拉徹先翻一卷書試試看,讓他們給點意見。布拉徹就選了《以弗所書》來翻譯。結果,三人把他的草稿批改得千瘡百孔。布拉徹離開會議的時候,心想自己根本沒有能力完成這事。可是,正像布拉徹自己所說的:「那是個好開始;當你知道自己做不到時,你就能做到。」(來自與布拉徹的訪談〔2000年10月11日〕)

布拉徹決心完成這個譯本。於是,奈達指定五位同事,組成一個審閱委員會來協助布拉徹的工作,其中以英國及海外聖經公會的莫爾頓幫助最大。可是,當《現代英文譯本》最終出版的時候,英國及海外聖經公會卻決定,他們不會在英國發行這個譯本。布拉徹從一九六二年開始翻譯,到一九六五年完成這個譯本,雖然中間有一段時間他在法國學習法文,但他從來沒有中斷翻譯的工作。

奈達常年在世界各地工作,很少和他的上司霍姆格倫在紐約的辦公室碰面。兩人只能比對一下大家的行程表,找機會見面。一九六五年,兩人在倫敦相聚了一天,奈達提到布拉徹翻譯新譯本的事,談到了幾個方面。首先,他要求新譯本無論如何要趕在一九六六年之內出版,以紀念美國聖經公會成立一百五十週年。原來,奈達在發起這個英文譯本的計劃之前,已經開始了《西班牙文大眾譯本》的計劃。他當時考慮到,要想通過美國聖經公會董事會這一關,出版一部較為「前衛」的《聖經》譯本,任何語種都會比英文來得容易。這部西班牙文譯本預計於一九六六年初出版,這樣看來,要在同年下旬再出版一個英文譯本,也是可能的(來自與霍姆格倫的訪談〔2001年1月〕)。

第二,奈達建議,新譯本的初版最好採用平裝本,以低價出售。兩人還討論了譯本應該用甚麼名稱。他們覺得,這個譯本的名稱應該有點像大家非常熟悉的譯本,如《英王詹姆斯欽定譯本》及《修訂標準譯本》一樣。奈達建議,可以把這個譯本命名為《現代英文譯本》,而書名則定作《給現代人的佳音》(來自與霍姆格倫的訪談〔2001年1月〕)。

美國聖經公會全盤接受了奈達的建議。後來,譯本拿去付印,霍姆格倫委託一位藝術家為這個譯本設計封面。不過,藝術家設計的封面看來沒能捕捉到霍姆格倫心中真正所想的東西。有一天晚上,霍姆格倫一邊看電視新聞,一邊準備就寢。突然,他靈機一動:「這本書講的就是好消息、好新聞,今天的新聞,偉大的新聞!」於是,霍姆格倫立即換好衣服,跑到時代廣場的一個二十四小時報刊亭,把所有的外文報紙都買了一份。回家後,他剪下每份報紙的名稱,拼貼在一起,就成了這個譯本初版的封面。

《給現代人的佳音》初版印了十五萬本,售價是每本二十五美仙,連成本也不夠;不過,美國聖經公會也沒指望賣出多少。想不到,初版和再版馬上就賣光。美國聖經公會這時才覺得,有必要把書價提高到每本五十美仙,不然就得繼續虧本。

這個《新約》譯本受到普羅大眾的歡迎,很快便賣了幾百萬本。美國聖經公會決定繼續完成這個項目,把《舊約》部分也譯出來。不過,這一次不是由布拉徹獨自翻譯,而是由布拉徹率領一個六人小組來工作。一九七六年,全本《現代英文譯本》終於面世,名為《佳音聖經》。

早在布拉徹完成《現代英文譯本》的《新約》部分之前,《西班牙文大眾譯本新約聖經》就已經出版,不過,這個通用語言譯本的影響力僅限於說西班牙文的國家。相對而言,世界上很多地區的人都能在一定程度上理解和使用英文;而且,布拉徹和小組成員在翻譯《現代英文譯本》時,總是考慮到母語不是英文的讀者能否看得懂。因此,這個英文譯本一出版就風靡全球各地。非洲的英文地區、南亞洲、澳洲、菲律賓、新西蘭以及美國本土,全都歡迎這個新譯本。在英國,這個譯本起初由一位出版商發行,結果非常暢銷。後來,鑑於這個譯本的銷售量如此驚人,英國及海外聖經公會就請求美國聖經公會允許他們採用英式英文和英式拼法來發行這個譯本。

《現代英文譯本》的成效當然是讓懂英文的人能閱讀《聖經》,但最重要的是這個譯本對全球數百個語種的《聖經》翻譯員產生了深遠的影響。《現代英文譯本》就是一個具體的例子,說明採用動態相符的方法究竟能翻出怎樣的譯本,特別當翻譯員是要採用大眾語言或通用語言來翻譯《聖經》的時候。這個譯本不但明白易懂,而且在解經方面非常嚴謹,能準確反映《聖經》原文的意思。雖然奈達和其他翻譯顧問都強調,《現代英文譯本》不應作為翻譯《聖經》的底本或源語文本,但是,毫無疑問,這個譯本已經從多方面影響了許多《聖經》翻譯員。大家不僅借助這個譯本來理解《聖經》原文的意思,亦效法譯本的表達方式,把它當作在意義表達上的範本。

可以說,奈達和各位翻譯顧問希望《聖經》翻譯達到怎樣的水準,都在《現代英文譯本》中展現出來了;翻譯員使用這個譯本後,更加明白奈達他們的要求。《現代英文譯本》的成功,大大增加了奈達和翻譯顧問團隊的影響力,清楚證明了動態相符的翻譯方法是切實可行的。皮科克就非常清楚這一點。皮科克是資深的駐非洲翻譯顧問,後來又負責統籌聯合聖經公會的全球《聖經》翻譯事工,他說:「要是沒有那個譯本,全球的《聖經》翻譯會陷入一片混亂。《現代英文譯本》是一個範本,清楚體現了我們追求的目標。」(來自與皮科克的訪談〔2001年10月11日〕)

上一章

下一章